足协选帅计划突生变故 米赫涅维奇执教遭遇阻力引发内部激烈讨论

文章摘要:本次文章聚焦于 (以下简称“足协”)在男足主帅选聘计划中突然发生的变故——原本被视为头号热门人选的 ,在执教谈判阶段遭遇多重阻力,引发足协内部与外部的激烈讨论。文章首先概述选帅流程及其背景,然后围绕四个核心维度深入剖析:一是选帅初期为何将米赫涅维奇作为重点候选;二是中途为何出现“变故”——包括假球传闻、舆论担忧、流程迟滞;三是足协内部及相关利益方的激辩与权衡;四是这一变局对男足未来规划、球队信任机制及足协形象的深远影响。通过这四大方面的探讨,文章力图揭示这一选帅事件背后的制度逻辑、利益博弈与舆情风险,并在结尾总结当前局面对中国男足选择新帅、重塑体系与恢复公众信任的启示。

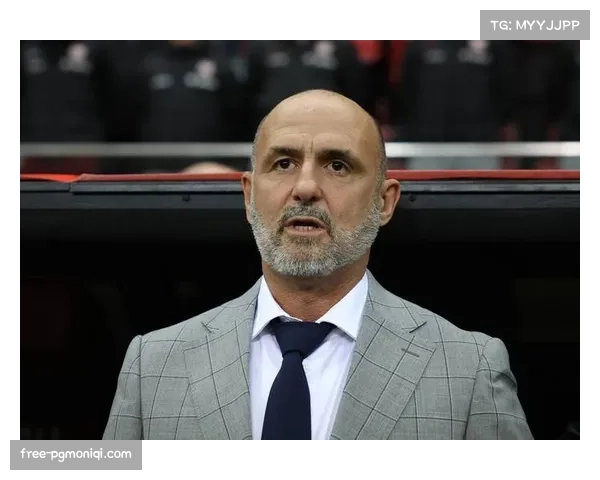

1、选帅初期青睐米赫涅维奇

在今年男足主教练选聘启动时,足协公开宣布了较为明确的“全球选帅”标准——年龄、国际经验、亚洲足球适应性、成本控制等都是重点。相关报道指出,年约五十余岁的欧洲国家队经验教练成为首选。

在这个背景下,米赫涅维奇因其曾执教波兰国家队并在世界杯取得不俗表现,年纪适中、履历清晰,迅速被列入候选名单。据报道,他已与足协展开实质性谈判。

此外,从足协方公开的要求来看:希望主帅“熟悉亚洲足球或具有跨文化执教经验”,而米赫涅维奇在欧洲执教多年、掌握国家队运作,似乎契合这一方向。这也让他成为外界普遍看好的热门人选。

2、选帅计划突生变故

然而就在米赫涅维奇被频繁提及的同时,媒体突然曝出其曾卷入“假球”传闻,即在波兰任教期间与赌球集团有通讯记录牵连,尽管未被正式起诉,但这一历史成为潜在风险。

这一传闻引起了足协内部与外部的高度关注。中国足球刚经历一轮整顿,反赌球、反假球成为敏感红线。足协若聘任一位有历史嫌疑背景的教练,将面临舆论与系统风险。

与此同时,足协在推进流程中也出现“迟滞”迹象。据报道,尽管谈判已进行,但足协对此保持沉默,选帅结果暂缓。外界普遍认为,这与变故有关。

在这一变故爆出后,足协内部不得不迅速召开专家组、技术部、财务部等多方会谈,重新评估候选人的风险与利益。从“最优人选”到“风险可控人选”间的反复拉扯,考验足协的决策机制。

有观点指出:一方面,米赫涅维奇的履历吸引人;另一方面,他的假球传闻、文化适应、薪酬谈判等都成为筹码。这就导致足协在“是否推进”上犹豫不决。

与此同时,舆论与媒体也对足协决策产生压力。部分媒体认为足协在“快速选择热门人选”与“审慎防风险”之间摇摆。足协必须兼顾公开透明、制度完备、风险可控和球队尽快重建战力。

此次选帅风波不仅关乎一位主帅的聘任,更折射出足协在新周期中重塑机制、提升形象的压力。若处理不当,将影响国家队的恐信任机制、队内稳定性和公众支持度。

从球队层面来看,主帅人选变数意味着备战计划、集训安排、战术定位等都可能被延误,从而影响男足在下一周期热身赛及预选赛中的准备力度。

从制度建设角度,此次选帅变故也促使足协必须完善选聘机制、风险审核流程、舆情预警机制等,才能更好应对未来可能的变数。例如,对候选人历史进行更深入调查、设置预备人选方案、提高决策透明度。

总结:

pg模拟器网页版总的来看,足协选帅计划在推进中遇到意外波折,米赫涅维奇从热门人选到遭遇阻力,反映出的是制度漏洞、风险防控不完善以及舆论压力下的决策困境。尽管其履历和能力具备优势,但历史包袱、适应性疑虑和流程延迟让足协必须重新审慎。

展望未来,这一事件提醒我们:国家队主帅的选择绝非单纯看履历,还要兼顾文化适应、廉洁背景、舆论影响与制度流程。足协若能从此次变故中吸取教训、完善机制,将有利于中国男足重建信任、提升战斗力、稳步迈入新阶段。